���N�㌩�Ƃ�

���N�㌩���x�Ƃ́A�F�m�ǂ�m�I��Q�A���_��Q�Ȃǂɂ�蔻�f�\�͂��s�\���ɂȂ��Ă��܂��Ă�������A��������Y�̊Ǘ��A�_��Ȃǂɂ����āA�s���v����Ȃ��悤�ɑ��̎҂��������x�����鐧�x�ł��B

�Ⴆ�A����ɂȂ�F�m�ǂ��n�܂��Ă�������A�s���Y���w�����邢�͔��p���悤�Ƃ����ꍇ�A�s���ȏ����Ō_�����邩������܂���B����Ɍ_�̂��̂�Y��Ă��܂��ƁA�g���u���̌����ɂȂ肩�˂܂��B

���̗l�ȏ�ʂŐ��N�㌩���x�𗘗p���Ă����A�{�l�ɑ����Ė��͖{�l���x�����Ȃ���_���K���ɍs���A�{�l������������S�Ȍ_�ł��܂��B

�܂��A�����ȖK��̔��Ȃǂł悭�����炸���i���w�����Ă��܂��Ă����ꍇ���A���N�㌩���x�𗘗p���Ă���A���̌_���������ėႦ���i���g���Ă��܂��Ă��Ă��S�z�ԋ������鎖���\�Ȃ̂ł��B

���̂悤�ɁA���N�㌩���x�͔F�m�ǂ�m�I��Q�A���_��Q�Ȃǂɂ�蔻�f�\�͂��s�\���ɂȂ��Ă��܂��Ă�������x�����A���ׂ̐��x�Ȃ̂ł��B

�i�@���m�́A�@�����E�Ƃ��čł��������N�㌩�l�ɑI�C����Ă��܂��B���������̎i�@���m�́A���v�Вc�@�l���N�㌩�Z���^�[�E���[�K���T�|�[�g�ɏ������A���x�Ȑ��N�㌩�����\�͂�����Ă���܂��B

����҂₻�̉Ƒ��Ȃǂ����S���Đ����������邽�߂ɁA���N�㌩�\������I���܂ł��˗��҂ɍ������K�ȃT�|�[�g���s���܂��B

���N�㌩���x�̎��

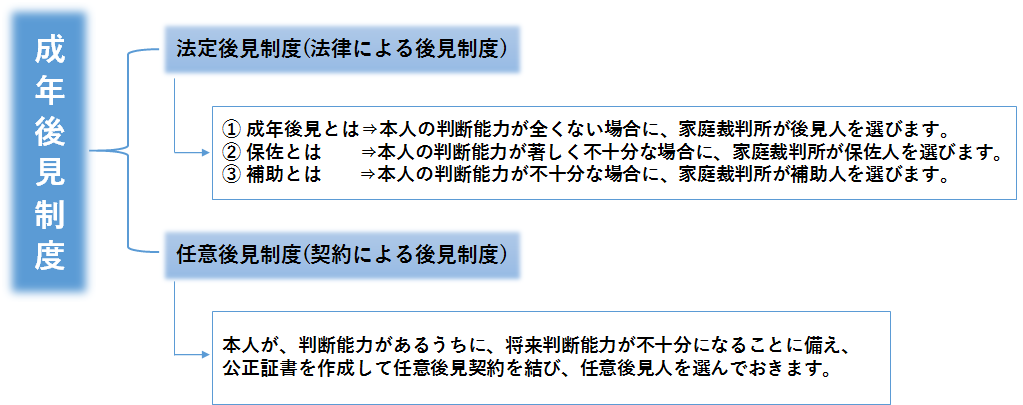

���N�㌩���x�ɂ́A�傫���������

�i�P�j�@��㌩���x

�i�Q�j�C�ӌ㌩���x

�̂Q��ނɕ�����܂��B

�i�P�j�@��㌩���x

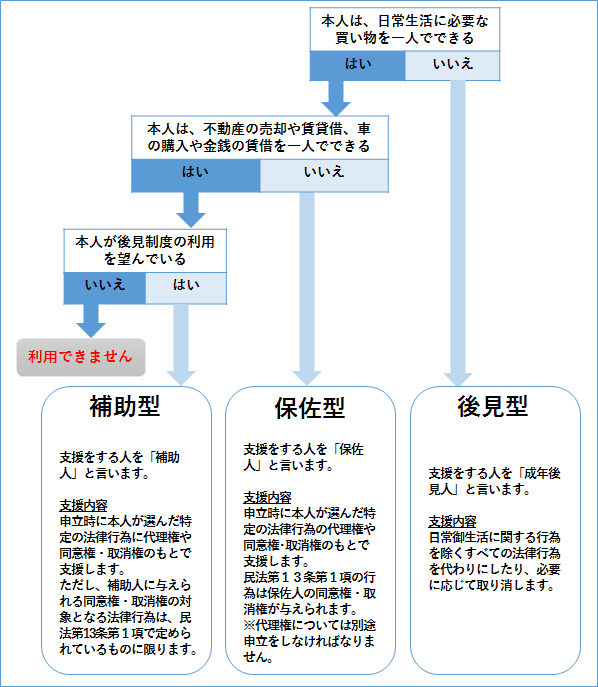

���f�\�͂��Ⴍ�Ȃ��Ă��܂��Ă�����ɁA�ƒ�ٔ������x������ҁi�㌩�l���j��I�Ԑ��x�ł��B

���̎x���҂́A�{�l�̈ӌ��d���Ȃ�����Y�̊Ǘ��A�g�̂܂��̂����b�����܂��B

�i���E�ł͑Ή��ł��Ȃ���������ɍs���܂��j

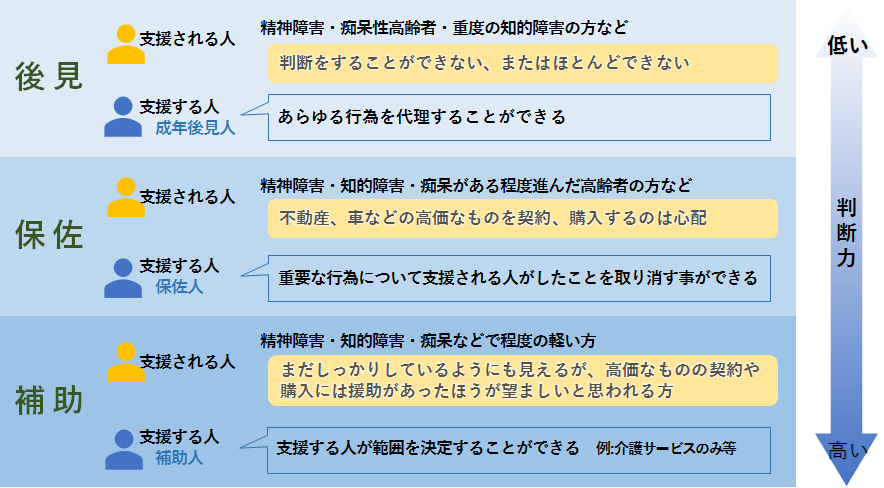

�@��㌩���x�͖{�l�̔��f�\�͂ɉ����āA�R�̎�ނɂ킯���܂��B

��@�@�� |

�@�قƂ�ǔ��f�ł��Ȃ� |

|---|---|

�ہ@�@�� |

�@���f�\�͂��������s�\���ł��� |

��@�@�� |

�@���f�\�͂��s�\���ł��� |

�i�Q�j�C�ӌ㌩���x

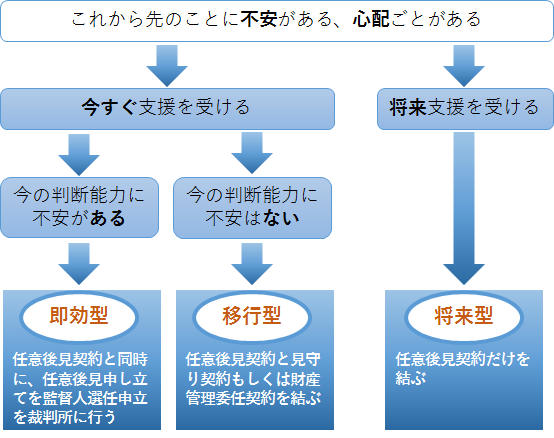

�@��㌩���x���K�v�ɂȂ��Ă���ƒ�ٔ����Ɏx��������̂�I��ł��炤�̂ɑ��A�C�ӌ㌩���x�́A���������̔��f�\�͂��������Ƃ��ɔ����Ă��炩���ߎx������ҁi�C�ӌ㌩�l�j��I��ł����A�����̏����ɂ��č��Y��g�̂܂��̂��ƂȂǂ���̓I�Ɏ����̊�]����x���҂ɗ���ł������x�ł��B

���������f�\�͂��ቺ���鏫���̎����A�u�N�Ɂv�A�u�����v�x�����Ă��炤�����u�{�l���猈�߂�v�d�g�݂ł��B

�@��㌩���x�̎��

�@��㌩���x�͖{�l�̔��f�\�͂ɉ����āA�R�̎�ނɂ킯���܂��B

��@�@�� |

�@�قƂ�ǔ��f�ł��Ȃ� |

|---|---|

�ہ@�@�� |

�@���f�\�͂��������s�\���ł��� |

��@�@�� |

�@���f�\�͂��s�\���ł��� |

���@��㌩���x�́A���{�l�̏�Ԃɉ����Ĉ�t���f�f���ƒ�ٔ���������ɍ��킹��

�@�@�㌩�A�ۍ��A�⏕�̂ǂꂩ��R�����鎖�ɂȂ�܂��B

��ʓI�Ȕ��f��͂����ނˎ��̂悤�ɂȂ�܂�

�㌩�E�ۍ��E�⏕�̈Ⴂ

���@�P�R���P���@�@��ۍ��l�����Ɍf����s�ׂ�����ɂ́A���̕ۍ��l�̓��ӂȂ���Ȃ�Ȃ��B

�������A��9�����������ɋK�肷��s�ׂɂ��ẮA���̌���łȂ��B

�i1�j�@���{��̎����A���͗��p���邱�ƁB

�i2�j�@�؍����͕ۏ����邱�ƁB

�i3�j�@�s���Y���̑��d�v�ȍ��Y�Ɋւ��錠���̓��r��ړI�Ƃ���s�ׂ����邱�ƁB

�i4�j�@�i�s�ׂ����邱�ƁB

�i5�j�@���^�A�a�͒��ٍ��Ӂi���ٖ@�i����15�N�@����138���j��2���1����

�@�@�@ �K�肷�����ٍ��ӂ������B�j�����邱�ƁB

�i6�j�@�����̏��F�Ⴕ���͕������͈�Y�̕��������邱�ƁB

�i7�j�@���^�̐\���݂����₵�A�②��������A���S�t���^�̐\���݂��������A����

�@�@�@ ���S�t�②�����F���邱�ƁB

�i8�j�@�V�z�A���z�A���z���͑�C�U�����邱�ƁB

�i9�j�@��602���ɒ�߂���Ԃ�����ݎ����邱�ƁB

| ��@�@�� | �ہ@�@�� | ��@�@�� | |

|---|---|---|---|

|

�ΏۂƂȂ�� �i�{�l�j |

���f�\�͂� |

���f�\�͂� |

���f�\�͂� |

| �\�����ł���l |

�{�l�A�z��ҁA�e��q�A�Z��o���A�����A���A���A�ÁA ���Ƃ��A�z��҂̐e�����i�S�e�����̐e���j�A�s������ |

||

|

�\���ɂ��Ă� �{�l�̓��� |

�s�v | �s�v | �K�v |

| ��t�̐��_�Ӓ� | �K�v | �K�v |

�����Ƃ��� |

|

�����܂��� ����͈̔� |

���p�i�̍w���Ƃ����� |

�d�v�ȍ��Y�̓��r�� |

�\���͈͓̔��ōٔ����� |

|

���N�㌩�l���� �^������ �㗝�� |

���Y�Ɋւ��� |

�\���͈͓̔��� |

�\���͈͓̔��� |

| ���i�̐��� |

��t�A�ٌ�m���� |

��t�A�ٌ�m���� |

��t�A�ٌ�m���� |

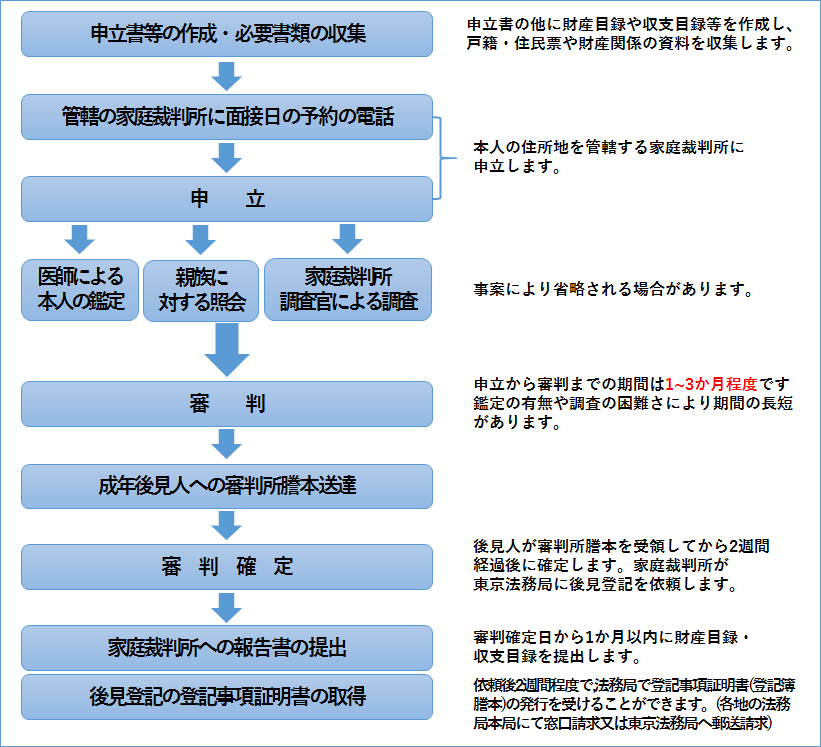

�@��㌩���x���p�̗���

�\���Ă��ł���l

�{�l�E�z��ҁE�S�e�����̐e�����E�s���������ƒ�ٔ����㌩�J�n�̐\���Ă��s���܂��B�@

���@�{�l�ɁA�\���Ă��s���e�������Ȃ����̏ꍇ�s�������������ɐ\���Ă��s���܂��B

�Q�D�K�v����

�\����

���Y�ژ^

���x��

�\�����������

�㌩�l���Ҏ��������

�{�l�Ɛe���W�𖾂炩�ɂ���e���W�̐}��

���̑��̕K�v����

(�ʒ���s���Y�̓o�L�����ؖ����ȂǁA���Ăɂ���ĕK�v�ȏ��ނ͈قȂ�܂�)

�\���l�̌ːГ��{

�{�l�̌ːГ��{�A�ːЂ̕��[�A�o�L����Ă��Ȃ����Ƃ̏ؖ����A�f�f��

���N�㌩�l���҂̌ːГ��{�A�Z���[�A�g���ؖ����A�o�L����Ă��Ȃ����Ƃ̏ؖ���

���@�ٔ����ɂ��قȂ�ꍇ������܂��̂ŁA�ڍׂ͐\����ٔ����ł��m�F�������B

�R�D�\����

�{�l�̏Z���n���NJ�����ƒ�ٔ���

�S�D��p

| �\�@���@��@�p | �W�O�O�~�`�Q�C�S�O�O�~ |

| ���N�㌩�o�L�� | �Q�C�U�O�O�~ |

| �ٔ����֗a����؎�� |

��T�C�O�O�O�~ �i�ƒ�ٔ����ɂ���ĈقȂ�j |

| ��t�̊Ӓ��p |

�T�O�C�O�O�O�~�`�P�T�O�C�O�O�O�~ �i���f�\�͂ɂ���Ĕ��f�j |

���@�Ӓ��p�Ƃ́A���_�Ӓ肪�K�v�ȏꍇ�̈�t�Ɏx������p�ł��B

�㌩�l�̑I�ѕ�

�@��㌩�ł́A�㌩�l���ƒ�ٔ������I�C���܂��B

���̏ꍇ�A�㌩�J�n�R���\�����ɂ͌㌩�l�̌��҂ƂȂ���̂��L�ڂ��闓������A�����Ɍ��҂��L�ڂ��Ă����Ɖƒ�ٔ����œK�i�҂��ǂ����ɂ��čl�����Ă��炦�܂��B

�������ƒ�ٔ������������āA�{�l�Ƃ̊W�A�Ǘ����ׂ����Y�z�A�㌩�l��������̋Ɩ����e�Ȃǂ����ĐR�����ɋL�ڂ��ꂽ���҂��s�����ł���Ɣ��f�����ƁA���҂łȂ����Y�Ǘ��Ɋւ�����E�i�i�@���m�A�ٌ�m���j���ƒ�ٔ������I�C���邱�Ƃ�����܂��B

�����e���Ȃǂ����҂ɋL�ڂ���ꍇ�A��̓I�ɒN�ɂ���ׂ����ɂ��Ă͐e���Ԃɂ����Ă��Ȃ��Ȃ����܂�Ȃ��ꍇ�������悤�ł��B

�ߋ��ɐ\�����Ă�����ł́A�q����z��ғ��̐e�������҂ƂȂ�ꍇ���������Ǝv���܂��B�i�e�������҂Ƃ��ĔF�߂��Ȃ������P�[�X������܂��j

�ŋ߂̌X���Ƃ��ẮA�g�̏�̊Č�͐e���A���Y�Ɋւ���Ǘ��͐��E���S������Ƃ����u�����㌩�v�̃p�^�[����A�@�l�i�g�D�j���̂��㌩�l�ɂ���u�@�l�㌩�v����������悤�ł��B

���Y�Ǘ��Ɋւ��ẮA�e�����Ɠ�����O�Ȏ����@����͖�肪����A�ē���ƒ�ٔ����ɐe���㌩�l������ʼn�C����鎖����������A�@����̎葱���ǂ��肾�Ƒ��̐e������₽���ƌ���ꂽ�肷�邱�Ƃ�����A��O�҂��q�ϓI����ł����ĊǗ������������ʓI�ɂ��܂��������������ł��B

�g��Č삪���S�ƂȂ�ƁA�e����Љ���m���̂����̕������s���͂����㌩�Ɩ����ł��邩�Ǝv���܂����A���Y�Ǘ��Ɩ������S�ƂȂ�Ǝi�@���m�A�ٌ�m�̕������m���ȋƖ������҂ł��܂��B

���ӂ�����ׂ����Ƃ��Đ��E�ɂ������Ȓc�̂�����܂����A���̒c�̂ɉ������Ă��Ȃ����E�����݂��܂��B

���������̎i�@���m�́A���{�i�@���m�A����ݗ������i���Ёj���N�㌩�Z���^�[�E���[�K���T�|�[�g�ɂ��������Ă���A�ƒ�ٔ����ƃ��[�K���T�|�[�g��2�d�̊ē��ɂ���܂��̂ň��S���Ă��˗��ł��܂��B

�㌩�l�ɂȂ�Ȃ��l

�ȉ��̐l�͌��i���R�ɊY�����܂��̂ŁA�㌩�l�ɂ͂Ȃ�܂���B

|

�@�@�@�@�����N�� |

�㌩�ēl���̏ꍇ

��L�̌��i���R�͓����ł����A���̑��ɁA�㌩�l�̔z��ҁA���n�����y��

�Z��o�������i���R�ɂȂ�܂��B

�㌩�l�̕�V

�@��㌩�l�̕�V�@�@�@�ˁ@�@�@�ٔ�������߂����z |

�C�ӌ㌩���x�Ƃ�

�C�ӌ㌩�̏ꍇ�͖@��㌩�̏ꍇ�ƈقȂ�A���������̔��f�\�͂��������Ƃ��ɔ����Ă��炩���ߎx������ҁi�C�ӌ㌩�l�j�������őI��ł��������ł��܂��B�����̏����ɂ��č��Y��g�̂܂��̂��ƂȂǂ���̓I�Ɏ����̊�]����悤�ɗ���ł������Ƃ��ł��܂��B������_��Ƃ��Đ������������̂�C�ӌ㌩�_��ƌĂт܂��B

���O��Ƃ��Č��݁A���f�\�͂���������ΏۂƂȂ�܂��B

�C�ӌ㌩���x�̗���

�P�D�C�ӌ㌩�̌_�������

�{�l�ƔC�ӌ㌩�l�ɂȂ�����A�ꏏ�Ɍ��ؐl����ɍs���A�����؏��ɂ��C�ӌ㌩�_������т܂��B

�C�ӌ㌩�_��ɕK�v�Ȃ���

�{�l�̏Z���[�E��ӏؖ����E�ːГ��{

�C�ӌ㌩��C�҂̏Z���[�E��ӏؖ���

�{�l�E�C�ӌ㌩�l�̂�����

�{�l�E�C�ӌ㌩��C�҂̖{�l�m�F�����i�^�]�Ƌ���p�X�|�[�g�Ȃǁj

���@�f�f������Y�ژ^�A�s���Y�̓o�L�듣�{�Ȃǂ��K�v�ȏꍇ������܂��B

�{�l�̔��f�\�͂��ቺ������E�E�E

�Q�D�C�ӌ㌩�ēl�I�C�̐\����

�@�D�\���Ă��ł���l

�{�l�E�z��ҁE�S�e�����̐e���E�C�ӌ㌩��C��

�A�D�K�v�Ȃ���

�\����

�\�����t�[

�C�ӌ㌩�_������؏�

�\���l�̌ːГ��{

�{�l�̌ːГ��{�A�ːЂ̕��[�A�o�L�����ؖ����A�f�f��

�C�ӌ㌩�ēl���҂̌ːГ��{�A�Z���[�A�g���ؖ����A�o�L����ĂȂ����Ƃ̏ؖ���

���@�ٔ����ɂ��قȂ�ꍇ������܂��̂ŁA�ڍׂ͐\����ٔ����ł��m�F�������B

�B�D�\����

�{�l�̏Z���n�̉ƒ�ٔ���

�C�D��p

| ������ | �W�O�O�~ |

| ������ | �P�C�S�O�O�~�i�o�L��p���x�j |

| �@�@�� | �R�C�O�O�O�~�`�T�C�O�O�O�~���x |

| �Ӓ��p |

�T�O�C�O�O�O�~�P�T�O�C�O�O�O�~���x |

�R�D�㌩�̓o�L

�R���̓��e���o�L����܂��B

�S�D�C�ӌ㌩�̊J�n

�C�ӌ㌩�_��̓��e�Ɋ�Â��A�㌩�l�̃T�|�[�g���J�n����܂��B

�㌩�l�ɂȂ�Ȃ��l

�ȉ��̐l�͌��i���R�ɊY�����܂��̂ŁA�㌩�l�ɂ͂Ȃ�܂���B

|

�@�@�@�@�����N�� |

�C�ӌ㌩�ēl���̏ꍇ

�@��L�̌��i���R�͓����ł����A���̑��ɁA�C�ӌ㌩��C�Җ��͔C�ӌ㌩�l�̔z��ҁA

�@���n�����y�ьZ��o�������i���R�ɂȂ�܂��B

�C�ӌ㌩�l�������炦���V

| �@�@�C�ӌ㌩�l�@�@�@�@�@�ˁ@�@�@�_��Ō��߂����z |

| �@�@�C�ӌ㌩�ēl�@�@�@�ˁ@�@�@�ƒ�ٔ��������߂����z |

�C�ӌ㌩�̎葱��

| �C�ӌ㌩�_��E�����؏��̍쐬 |

|---|

| ���ؖ���ɂ����Č����؏��ŔC�ӌ㌩�_���쐬 |

| �����؏��C�ӌ㌩�_�̓o�L |

|---|

| ���ؐl���o�L�葱�����s���܂� |

| �C�ӌ㌩�ēl�I�C�̐\�� |

|---|

| �\���F�{�l�A�z��ҁA�S�e���ȓ��̐e���A�C�ӌ㌩��C�� |

| �C�ӌ㌩�ēl�̑I�C |

|---|

| �ƒ�ٔ������I�C���A�o�L�葱�����s���܂� |

| �C�ӌ㌩�l�̊����J�n |

|---|

| �C�ӌ㌩�l�Ƃ��Ă̎d���̊J�n |

���@�C�ӌ㌩�́A����I�ɔC�ӌ㌩�ēl�ցA�㌩�����̕��s���A�ē��܂�

�i�@���m�����N�㌩�l�ɏA�C����ꍇ

���N�㌩�l�A�C��V�@�i�@���m�����ۂɍs�����Ɩ��ɉ����āA�ƒ�ٔ�������V�z�����肵�܂��B

��V�z�ɂ��ċ�̓I�ɍٔ����͌��\���Ă���܂��A�����ƒ�ٔ����̔��s���鏑�ʂɂ��܂��ƈȉ��̗l�ȋ��z���ڈ��ƂȂ�悤�ł��B�i�ۏ�����̂ł͂���܂���j

�Ɩ����e |

��@���@��@�V |

|||

|---|---|---|---|---|

���@�@�@�� |

��@�V�@���@�z |

|||

��{��V |

�ʏ�̌㌩���� |

�Ǘ����Y�z |

�P�疜�~�܂� |

�Q���~ |

�P�`�T�疜�~�܂� |

�R�`�S���~ |

|||

�T�疜�~�` |

�T�`�U���~ |

|||

�t����V |

���ʍ���� �������ꍇ |

��{��V�z�̂T�O���͈͓̔��ő����z�̕�V��t�� |

||

|

���ʂȍs�ׂ� �����ꍇ |

�����z�̕�V��t�� |

|||

���ʂȍs�ׂ̗� |

�i�@�@�@�@�� |

��W�O�`�P�Q�O���~ |

||

��Y�������� |

��T�T�`�P�O�O���~ |

|||

���Z�p�s���Y�̔C�Ӕ��p |

��S�O�`�V�O���~ |

|||

�ۍ��A�⏕�ɂ��Ă��ς�鎖�͖����悤�ł��B

���N�㌩���x�Ǝi�@���m

����܂ł����������Ƃ���A�㌩���x�𗘗p����ɂ͂��Ȃ�̗ʂ̏��ނƒm�����K�v�ƂȂ�܂��B

�����̏��ނ���ʂ̕��������ŏW�߁A�������A��̓I�ɔ��f���Ă����̂͗e�ՂȂ��Ƃł͂���܂���B�܂��A�㌩�l�A�C��̋Ɩ��ɂ��Ă���ʂ̕��ɂƂ��Ă͕s���Ȏ��������ł��B

�i�@���m�͌㌩�l�I�C�\���A�C�ӌ㌩�_��̃T�|�[�g�����ɂƂǂ܂炸�A���ނ̎��W�A���������ׂĔC���邱�Ƃ��ł��܂��B

����ɁA���������ɂĂ��˗�������Γ��������̎i�@���m���㌩�l���̌��҂ɂȂ鎖���ł��A�ƒ�ٔ����̑I�C����S���m��Ȃ��i�@���m��ٌ�m���֗^���邱�Ƃ������Ȃ�܂��B

���������̎i�@���m�́A���{�i�@���m�A����ݗ������i���Ёj���N�㌩�Z���^�[�E���[�K���T�|�[�g�ɂ��������Ă���A�ƒ�ٔ����ƃ��[�K���T�|�[�g��2�d�̊ē��ɂ���܂��̂ň��S���Ă��˗��ł��܂��B�܂��A�ٔ����ɂ�������E�㌩�l����ɂ��o�ڂ���Ă����ׁA�葱�����X���[�Y�ɐi�݂܂��B

���˗����̔�p�i����͕ʓr�j

�㌩�l���I�C�\�� |

�P�O�O�C�O�O�O�~ (�ō��P�P�O�C�O�O�O�~�j |

|---|

���@�����̓�Փx�������ꍇ�ɂ��Ă͑��z����ꍇ������܂��̂ŁA

�@�@���̏ꍇ�͎��O�ɂ��ē������Ē����܂��B

���@�@��㌩�l���̕�V�ɂ��Ă͍ٔ�������߂܂��B

���@�C�ӌ㌩�_��ɂ��܂��Ă͎��Ăɂ���ĈقȂ邽�߁A��̓I��p�ɂ��Ă�

�@�@�������k��̂��ē��Ƃ����Ē����܂��B

�Ƒ��M�������p�������O��

�����P�W�N�A�M���@���S�ʓI�ɉ����������Ƃɂ��A�]���̈⌾��@�葊���A���N�㌩���x�̘g�ɂƂ���Ȃ��_��ȑ�������s�����Ƃ��\�ƂȂ�܂����B���Y��ۗL��������A�����g�̘V���S���Ȃ�����ɔ����āA���Ƒ���e���̕��ȂǐM���ł�����ɍ��Y��M�����A�K�ɉ^�p���Ă����������x�ł��B

�����g�����C�ȊԂ͂����g�ŊǗ����A�����g���������ۂɂ͎���҂̊Ǘ��Ɉڍs�����鎖���ł���㌩��p�M���ł́A�M���ł���Ƒ��Ƃ��Ă̗���ł��{�l�̂��߂ɉ^�p���Ă������������\�ƂȂ�܂��B

�܂��A�⌾��p�M���ł́A��Q����R���ɓn���č��Y�����������w��ł���ȂǁA�ʏ�̈⌾�����_��Ɉ⌾�̑�p�Ƃ��Ċ��p���邱�Ƃ��\�ł��B

�����k�ɉ����āA�I�����[�����̐M���v���s���܂��̂ŁA��p�̂����ς���́A�ʂ̎�������������Ă���ƂȂ�܂��B

���������̂S�̈��S

�P�D���k������

���������ł́A����̑��k���͒����Ă���܂����B

�܂����˗���̂����k�͉��x�ł������ł��B

���[���̂����܂ň��S���Ă����k���������B

�Q�D������o���T�|�[�g

���炩���߂��\��������A������܂ő��k�Ɏf���܂��B

���Z�������ɂ����S�ł��B���ԊO�A�y���Փ��̑Ή����\�ł��B

�R�D���m�����̌n

�V���v���ȗ����̌n�ł��̂ň��S�ł��B

�܂��A������ɂ�����p�������邱�Ƃ͂���܂���B

�S�D�ǍD�ȃA�N�Z�X

���S����s�w����k���T���B

JR����s�w����k���P�O���B

�����k�͂����� |

|---|

|

���d�b�ł̂����k�͂�����

�O�X�Q-�T�T�T-�W�P�O�R

��t���ԁF9�F00�`�P�W�F�O�O�i�y���j�������j ���������F�g�[�^���i�@���m�s�����m������

���C�y�ɂ��A�����������B |